日銀の0.5%への利上げ

1/23~24の日銀金融政策決定会合にて政策金利を0.25%から0.5%へと引き上げることが決定しました。

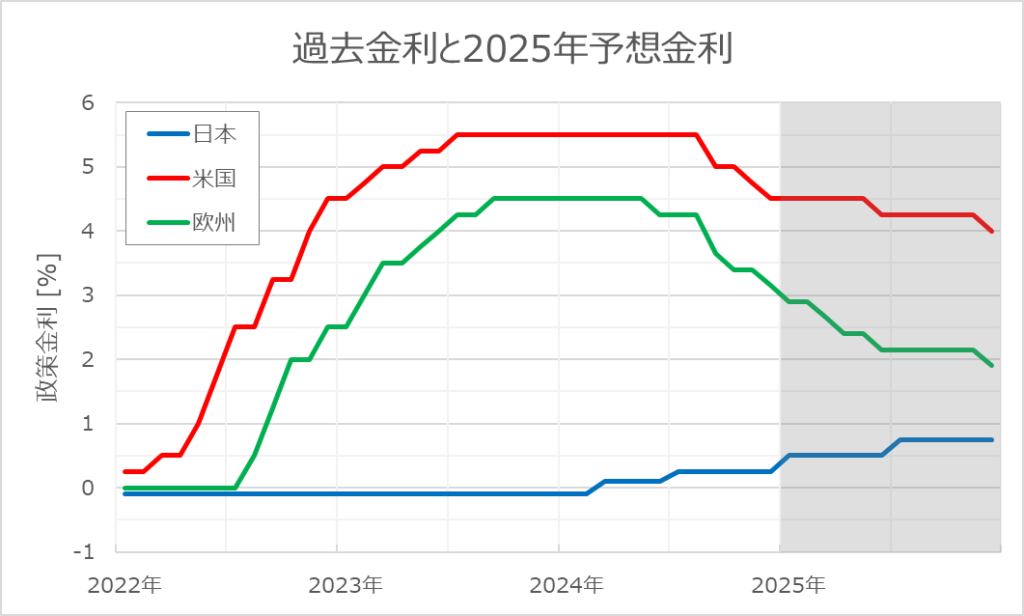

0.5%は他の先進国と比較すると高い水準では無いですが、日本と異なり他国では2022年のインフレ率8%からは下がったものの、現在でもまだ3%付近と高めの状況となっています。

日本はインフレ率2%程度とほぼ目標とするインフレ率となっており、政策金利もゼロから上げていくことで金融正常化に向かっていると思います。

今回の利上げについては、0.5%へ利上げ見込みと事前リークされていたこともあり、発表で市場・為替の大きな反応は特にみられませんでした。

※昨年7月に日銀がサプライズ的に利上げをした際、継続して利上げを行なう意思を示したこともあって株式市場の急落が起こったため、「市場との対話」(=事前リーク)をするようにしているのかと思います。

2025年の金利予想

日銀のは次回利上げは半年後の7月に0.75%(+0.25%)、1年後に1%(+0.25%)という予想が多いようです。

また、欧米ではインフレ率の改善に伴い利下げを行なうフェーズに入っており、ECB(欧州)の利下げは6月までに3回、年内に4回という予想1、予想2がされています。

米国ではトランプ大統領の関税政策など不定事項によりインフレ率が高まる懸念があり、利下げ回数の減少や逆に利上げも可能性があるものの、現在は年内2回の利下げが予想されている状況です。

過去金利と上記の予想をグラフにまとめました。2025年のグレーの部分は現時点の予想であり、未定事項です。

2025年の主要イベント日程

政策金利は各国中央銀行に相当する機関での金融政策会合にて決定されます。

2025年の主要イベント日程として、主な金融政策決定会合と主要指標(米国)の発表日程についてまとめました。記載されている日程は2025年1月時点での予定です。

| 2025年 | 金融政策決定会合 | 経済指標 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 日本銀行(日) | FOMC(米) | ECB理事会(欧) | 雇用統計(米) | CPI(米) | |

| 1月 | 1/23~24 | 1/28~29 | 1/29~30 | 1/10 | 1/15 |

| 2月 | 2/7 | 2/12 | |||

| 3月 | 3/18~19 | 3/18~19 | 3/5~6 | 3/7 | 3/12 |

| 4月 | 4/30~5/1 | 4/16~17 | 4/4 | 4/10 | |

| 5月 | 5/6~7 | 5/2 | 5/13 | ||

| 6月 | 6/16~17 | 6/17~18 | 6/4~5 | 6/6 | 6/11 |

| 7月 | 7/30~31 | 7/29~30 | 7/23~24 | 7/3 | 7/15 |

| 8月 | 8/1 | 8/12 | |||

| 9月 | 9/18~19 | 9/16~17 | 9/10~11 | 9/5 | 9/11 |

| 10月 | 10/29~30 | 10/28~29 | 10/29~30 | 10/3 | 10/15 |

| 11月 | 11/7 | 11/13 | |||

| 12月 | 12/18~19 | 12/9~10 | 12/17~18 | 12/5 | 12/10 |

参考:各国の金融政策を決定する会合

各国の中央銀行に相当する組織にて年8回、金融市場の調整方針や政策金利を討議し決定する会合が開かれます。終了後には政策金利のほか、金融政策や見通しなども公表されるため市場の関心が集まります。

日本では中央銀行である日本銀行の政策委員会、米国ではFRB(米連邦準備制度理事会)が主催するFOMC(連邦公開市場委員会)、欧州ではECB(欧州中央銀行)の理事会にて開催されます。

政策金利によって短期金利がほぼ決定され、金融機関の預金金利や貸出金利に影響するほか、債券利回り等へも影響するため、各種市場に出回る資金の調整を行うことで、経済の過熱や冷え込みを調整することにつながります。

参考:米国の雇用統計、CPI

雇用統計

雇用統計とは雇用者数や失業率の調査統計です。米国では月1回、米国労務省が公表しており、FRBが重視する経済統計となっています。

予想より高いか低いかによって米国の景気判断を行い、景気が過熱すると利上げを、冷え込むと利下げを行うことで経済を刺激します。

景気が悪くなると利下げが行われ、株式市場へ資金が流れて株高になることもあり、必ずしも景気が悪いと下落するというわけではないことに注意です。

CPI

CPI(消費者物価指数)とは商品やサービスの価格変動を示す経済指数です。

米国のインフレターゲットであるPCE(個人消費支出)デフレータの先行指標であり、米国の金融政策決定の指針となります。

こちらも、インフレ率が高いと抑制的な政策をとり、インフレ率が低いと融和的な政策をとる傾向となります。